Bahnfahren, meistens bedeutet das Stress, Skandale, stundenlanges Warten und am Schluss das Versprechen an das eigene Ich, nie wieder eine Bahnfahrkarte zu kaufen…und dann tut man es doch wieder. Manchmal, weil es nicht anders geht – und manchmal, weil Bahnfahren eine ganz seltsame, eigene Romantik hat.

Das zumindest stelle ich fest, als ich mich diesen Sommer von Tübingen aus auf eine Zugreise nach Italien begebe. Die ist nämlich nicht nur erstaunlich nervenschonend (ja ich war auch überrascht), danach habe ich auch genug zu erzählen. So, dass es für einen ganzen Artikel reicht.

6:00 – 8:30 Morgens: Anfänge und Hauptbahnhöfe

Von Romantik spüre ich erstmal wenig, als mein Wecker klingelt und mir die wenigen Minuten, die ich noch im Bett verbringe, die Chance bieten, sämtliche Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Vor mir liegen mehr als zwölf Stunden Zugfahrt und damit zwölf Stunden voller Möglichkeiten, Tragödien der verschiedensten Art zu durchleben. Laut Statistiken haben 2022 nur etwa 65% aller Fernzüge der Deutschen Bahn ihr Ziel pünktlich erreicht – da bleibt viel Spielraum für Probleme, vor allem, wenn man mehrmals umsteigen muss.

Aber – bezahlt ist bezahlt und da mir der Sparpreis keine andere Wahl lässt, als eben den Zug zu nehmen, den ich mir vor Monaten ausgesucht habe, schultere ich meinen Rucksack und mache mich auf die Reise.

8:30 Uhr: Der erste Stop ist erreicht. Um diese Zeit am Wochenende, sind Hauptbahnhöfe eine seltsame Parallelwelt. Ich warte an einem Bahnsteig auf meinen ICE, mein Tag fühlt sich jetzt schon lange an und neben mir steht eine Gruppe Feiernder, die noch nicht mitbekommen haben, dass die Nacht längst vorüber ist und im Licht des anbrechenden Tages alles ein bisschen weniger witzig und ein bisschen armseliger wirkt. Das scheint sie und ihr tragbares Karaoke Mikrofon aber reichlich wenig zu stören. So werden Schlager und Fußball Hymnen zum Soundtrack meiner Wartezeit, bis sich die kleine Gruppe irgendwohin verzieht, wo ich sie nicht mehr hören kann und wo sie, hoffentlich, ausnüchtert. Meinen Zug scheint ihr Gesang wenigstens nicht abgeschreckt zu haben. Er ist – wider Erwarten, ich hatte mich auf Schlimmeres eingestellt – pünktlich.

11:30 Umstiege

Der Zug bleibt auch pünktlich und als ich – eine Minute zu früh! – meinen nächsten Umstiegsbahnhof erreiche, bin ich beinahe etwas misstrauisch. Ich bin darauf gefasst, dass mich am nächsten Bahnsteig eine Katastrophe erwartet. Aber das tut sie nicht. Mich erwartet nur ein sich schnell füllender Zug, dessen Sitzplatzreservierungen mit kleinen Papierstreifen gekennzeichnet sind. Während ich durch die verschiedenen Abteile pendele und Ausschau nach einem Sitzplatz halte, der mir für die nächsten fünf Stunden Asyl gewährt, wird mir mit einem Mal der erste wichtige Punkt der Zugfahrromantik klar: Die Zeitlosigkeit. In diesen Gängen hat sich wahrscheinlich schon lange nichts mehr geändert und wenn ich mir die Steckdosen neben den Fenstersitzen (die Gottseidank da sind, ich muss dringend mein Handy laden) wegdenke, dann ist es ein Leichtes, mir vorzustellen, ich würde 50 Jahre früher reisen…irgendwie hat das was.

Schließlich finde ich einen Platz, gerade als sich der Zug mit einem sanften Ruck in Bewegung setzt. Während ich mich also niederlasse, um den längsten Teil meiner Reise anzutreten, beginne ich schon einmal, meine Mitfahrenden zu mustern und stelle einmal mehr amüsant fest: Es gibt keinen Ort, an dem sich Menschen besser beobachten lassen, als im Zug.

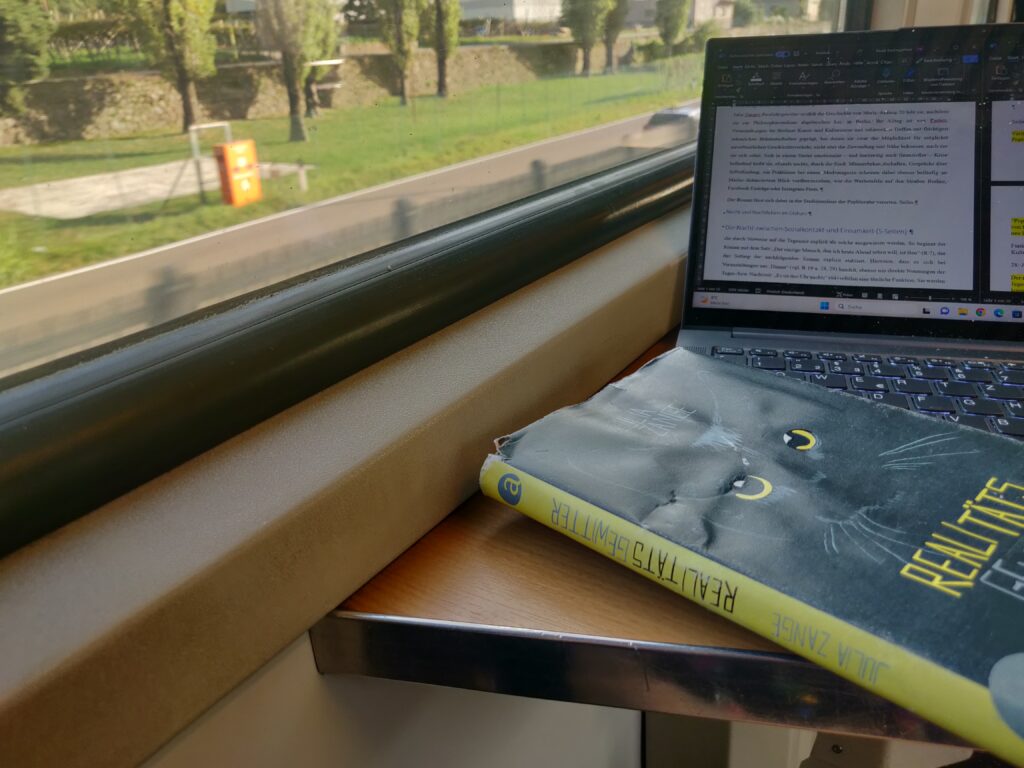

Schräg gegenüber von mir sitzt ein Mann, der sich eifrig Notizen in einem etwas zu groß geratenen Buch macht, das den ebenso mysteriösen, wie präzisen Titel „Herbstkursus 1921“ trägt. Seine Füße stecken in Wollsocken, dann in Treckingsandalen und während er in seine Lektüre vertieft ist, fördert er aus seinem Rucksack einen Apfel nach dem anderen zutage. Mein Mitfahrer neben mir klappt gerade seinen Laptop auf. Er ist mit Stickern versehen, anhand derer ich jetzt versuche, seinen Beruf, seine Herkunft und sein Reiseziel zu ermitteln. Vermutlich wäre Sherlock Holmes zumindest stolz auf meine Bemühungen, die ich irgendwann doch aufgebe, um mich in meine eigene Arbeit zu vertiefen – die im Zug, ganz ohne Wlan erstaunlich produktiv vonstatten geht.

In Zügen gelten andere Regeln

Während der Zug so durch die deutsche Landschaft rast, wird mir dabei plötzlich klar, warum ich es irgendwie nicht lassen kann, mich wieder und wieder auf die Schienen zu begeben. Klar, ich habe kein Auto, und da gibt es wenig andere Alternativen. Aber da gibt es auch diese Magie des Zugfahrens. Diese Magie, in einem Raum durch die Nation zu rasen, in dem die Möglichkeiten so endlos, wie begrenzt sind. Kann ich stundenlang einfach nur Musik hören und meine Sitznachbar*innen beobachten? Definitiv. Kann ich mittags in aller Öffentlichkeit ein kleines Schläfchen einlegen? Auf jeden Fall. Kann ich danach die Bravo lesen und mindestens zwei Croissants hintereinander verspeisen? Wer soll mich aufhalten? Foucault prägte den Begriff der Heterotopien, der Orte, die sich den Normen der Gesellschaft zumindest in Teilen entziehen, und wie sehr der Begriff auf Züge zutrifft, wird mir spätestens in dem Moment klar, in dem ein Mann im Anzug auf Socken an mir vorbeiläuft, um sich mal eben die Beine zu vertreten.

Es hat eine eigenartige Romantik, auf diese Art und Weise mit anderen unterwegs zu sein, die man zwar nicht kennt, mit denen man sich aber doch irgendwie leicht verbunden fühlt…zumindest, nachdem man drei Stunden mit ihnen im gleichen Abteil verbracht hat. Wir alle kennen die ungeschriebenen Regeln der Zugfahrt: So leise wie möglich sein, nicht zu eng aufrücken, wenn es geht keine geruchsintensiven Lebensmittel verspeisen…und gleichzeitig wissen wir alle: Verurteilt wird nicht. Und wenn dann nur leise. Im Stillen sozusagen. So entlockt es mir nur ein leises Lächeln, als der Mann schräg gegenüber seine Wollsocken in den Treckingsandalen auszieht, nur um darunter ein weiteres Paar zutage zu fördern. Bin ich überrascht? Nicht wirklich.

Von der Landschaft vor dem Zugfenster

Aber ganz abgesehen von den Abwechslung, die innerhalb der Zugabteile wartet: Es gibt kaum eine entspanntere Möglichkeit, viel von einer Landschaft zu sehen, als während einer Zugfahrt. Das lohnt sich in meinem Fall besonders: Vor dem Fenster zieht hier eines der schönsten Bergpanoramen vorbei, die ich in den letzten Jahren gesehen habe – mit der richtigen Playlist, die aus meinen Kopfhörern dringt, ist es da nicht schwer, sich wie die Protagonistin in einem alten Film zu fühlen…und das…lieb ich irgendwie.

Wir sollten Zugfahren romantisieren, so oft es geht

Während ich also so durch die Landschaft fahre, wird mir klar: Es hat einen ganz eigenen Zauber, das eigene Reisen zu romantisieren…und es geht nirgendwo so leicht, wie in einem Zug. Eigentlich ist das auch ganz gut, denn so viel Nerven, wie dieses Fortbewegungsmittel manchmal kostet, braucht es zumindest ein kleines ‘liebs’, eine kleine Motivation, die mich dazu bringt, die (manchmal) günstigere und (vor allem aber!) umweltfreundlichere Variante des Reisens zu wählen. Wenn ich also das nächste Mal vor der Entscheidung für oder gegen die Zugfahrt stehe, werde ich versuchen, an das Bergpanorama vor meinem Fenster und meine unterhaltsamen Sitznachbar*innen zu denken, und nicht etwa daran, dass der letzte Zug auf meiner zwölfstündigen Reise dann doch noch beinahe eine Stunde Verspätung hatte.

Titelbild: Paula Baumgartner

Der Beitrag liebs: Zugfahren…also theoretisch…manchmal erschien zuerst auf Das Tübinger Campusmagazin.